Die Datei, die in keinen Ordner passt und wie daraus das CapLab entsteht

Die Datei, die in keinen Ordner passt

Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie oft ich vor folgender Situation saaß: Eine Datei, frisch erstellt, fertig für die Ablage – und sofort die Frage im Kopf: Wo lege ich die eigentlich hin? Projektordner? Passt nicht ganz. Themenordner? Irgendwie auch nicht. Am Ende speichere ich sie doppelt ab oder in einem „Misc“-Ordner, in der Hoffnung, dass ich sie später wiederfinde.

Vielleicht kennst du das auch: dieses Gefühl, dass unsere Gedanken und Inhalte viel zu vielseitig sind, um sie brav in eine einzige Schublade zu packen. Genau da liegt für mich die Krux an klassischen Ablagesystemen. Sie zwingen mich, Entscheidungen zu treffen, die meinen Ideen gar nicht gerecht werden. Meine Gedanken sind nicht linear. Sie sind vernetzt, hüpfen zwischen Themen, bauen Querverbindungen auf.

Das ist der Moment, an dem Capacities für mich interessant wurde. Nicht als „noch ein Tool“, sondern als Plattform, die genau dieses Grundproblem adressiert. Und es ist der Grund, warum ich das CapLab auf Capacities aufbaue: weil ich ein System wollte, das mit meinem Denken mitwächst, statt es in Ordner zu pressen.

Map of Content – Was dich in diesem Artikel erwartet

- Warum Capacities das Fundament für mein CapLab ist

- Was Objekte sind und wie sie meinen Arbeitsalltag verändern

- Bottom-up statt Top-down: ein neues Organisationsprinzip

- Persönliche Aha-Momente mit Capacities

- Konkrete Usecases (Content, Kundenprojekte, Bücher, CapLab)

- Der Vergleich mit Notion und Obsidian

- Die Ordner-Polizei in meinem Kopf 🙃

- Deep Dive: Queries – die unterschätzte Superkraft

- Projektmanagement in Capacities: Meetings, Aufgaben, Stakeholder

- Fortgeschrittene Workflows (von MoM bis Projektabschluss)

- Mein Fazit: Warum ich mit Capacities klarer, strukturierter und fokussierter arbeite

Warum Capacities für mich der logische Kern ist

Als ich mit dem Aufbau des CapLab begann, war schnell klar: Ich brauche ein Fundament. Nicht irgendein Tool, das hübsch aussieht oder die neueste App-Hypewelle reitet. Sondern ein Werkzeug, das in der Tiefe funktioniert.

Ich habe vorher mit Notion gearbeitet. Tolle Oberfläche, unglaublich flexibel. Aber wenn du länger damit arbeitest, merkst du: Es wird schnell zu einer Art Excel mit Schönheitsfilter. Alles ist eine Datenbank, alles Tabellen. Du kannst zwar unglaublich viel bauen, aber irgendwann merkst du, dass du mehr Zeit in der Architektur deiner Datenbank verbringst als in den Inhalten selbst.

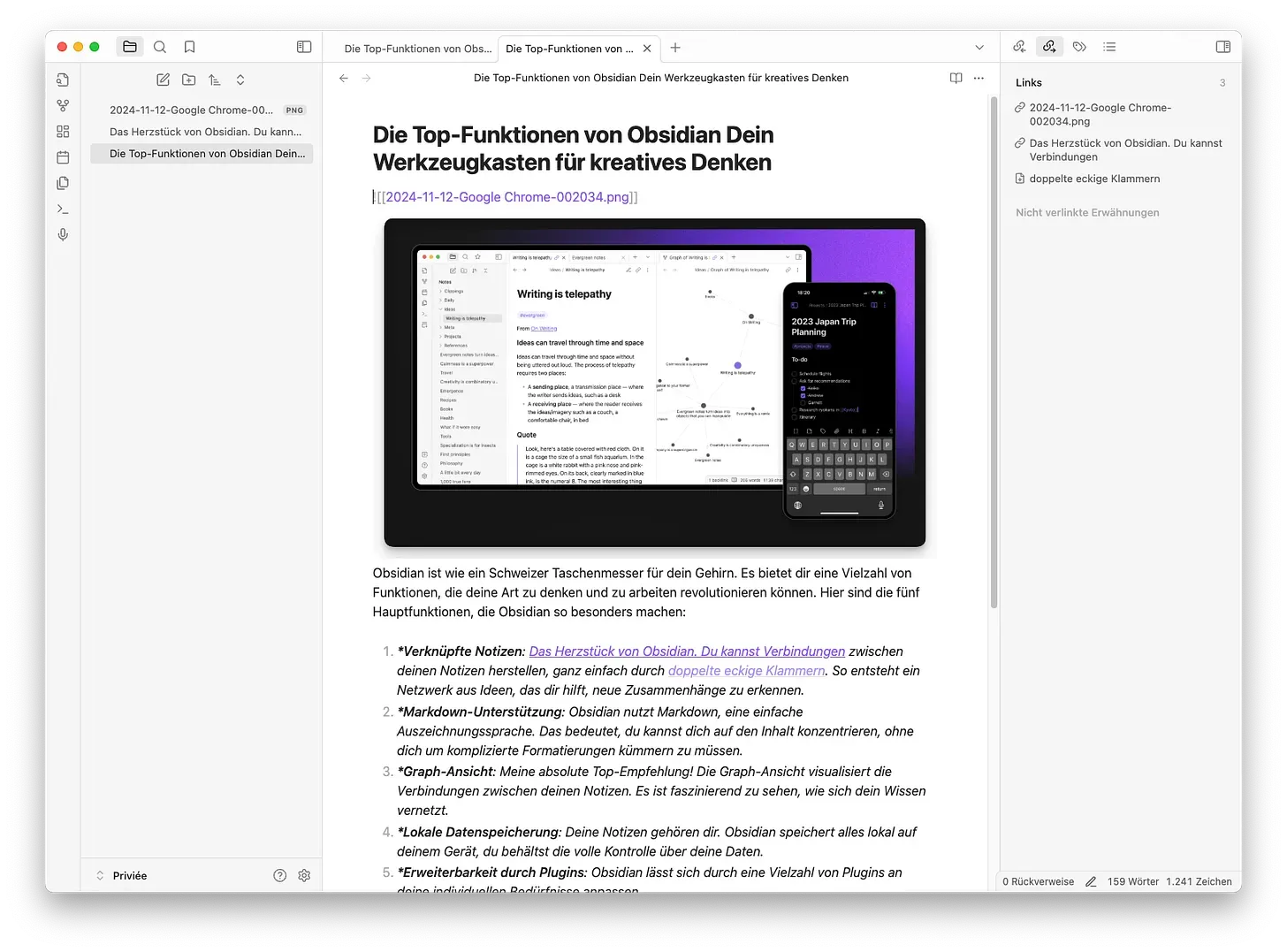

Obsidian habe ich auch ausprobiert. Markdown-Dateien, lokal gespeichert, vernetzt durch Links – eine sehr mächtige Idee. Aber gleichzeitig: schnell unübersichtlich. Ich habe gemerkt, dass ich immer mehr Plugins installieren musste, damit es wirklich meinen Bedürfnissen entsprach. Irgendwann hatte ich eher ein Bastelprojekt als ein System.

Capacities war für mich ein anderes Erlebnis. Nicht, weil es automatisch alles richtig macht – das tut es nicht. Sondern, weil es ein Grundprinzip hat, das sofort klickt: Objekte statt Ordner.

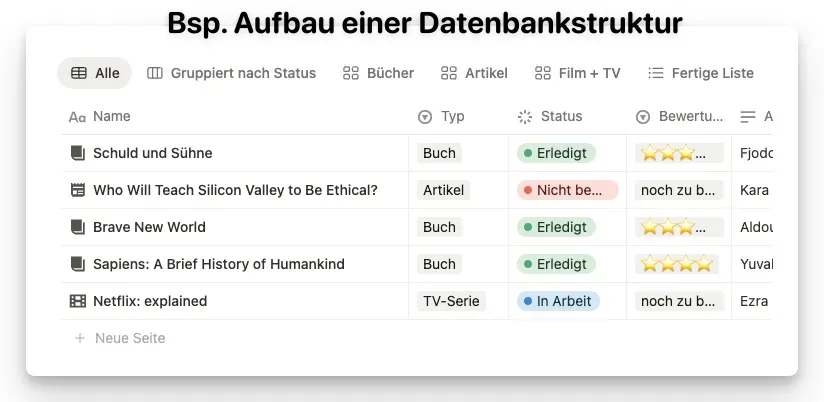

Was sind eigentlich Objekte?

Wenn ich anderen von Capacities erzähle und sage „es basiert auf Objekten“, dann nicken viele erstmal höflich und fragen sich: “Was genau soll das heißen?”

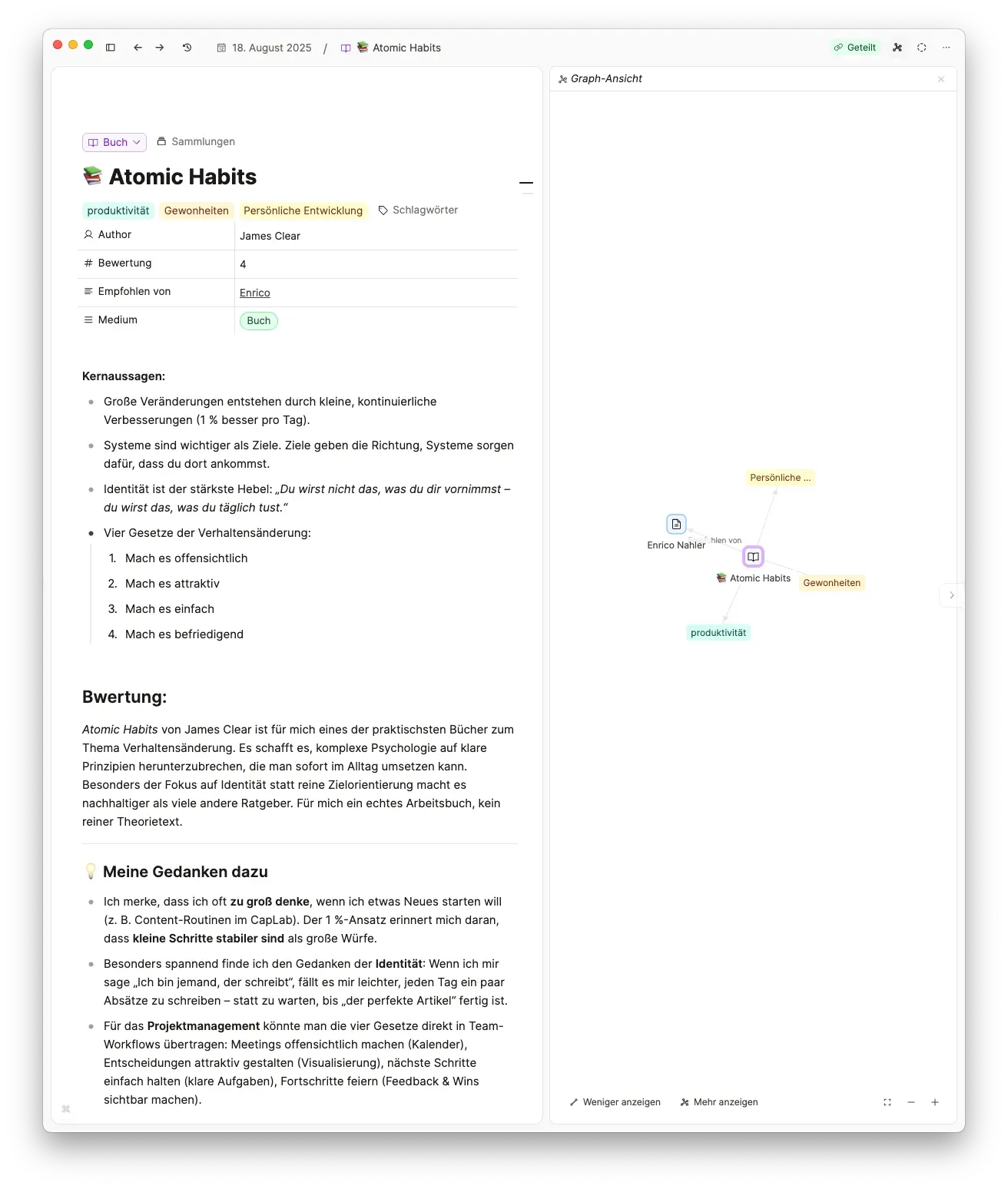

Objekte sind im Grunde genommen Bausteine. Stell dir vor, du liest ein Buch. In den meisten Tools würdest du eine Notiz „Buchnotizen zu Atomic Habits“ erstellen und irgendwo ablegen. In Capacities machst du daraus ein “Buch”-Objekt. Dieses Objekt kannst du so gestalten, wie du es brauchst: mit Feldern wie Titel, Autor, Erscheinungsjahr, Lieblingszitaten, eigenen Gedanken. Manche dieser Felder sind in Vorlagen schon vorgeschlagen, vieles kannst du dir selbst anlegen.

Das Entscheidende ist: Dieses Buch-Objekt bleibt nicht allein. Wenn ich später an einem Projekt arbeite, das sich auf dieses Buch bezieht, kann ich das Projekt-Objekt mit dem Buch-Objekt verknüpfen. Wenn ich einen Artikel schreibe, verknüpfe ich es auch dort. Und plötzlich tauchen meine Gedanken zum Buch überall dort auf, wo ich sie brauche – ohne dass ich sie doppelt anlegen muss. Schau dir dazu den Graphen an, der Tipp zum Buch kam von meinem Freund Enrico Nahler.

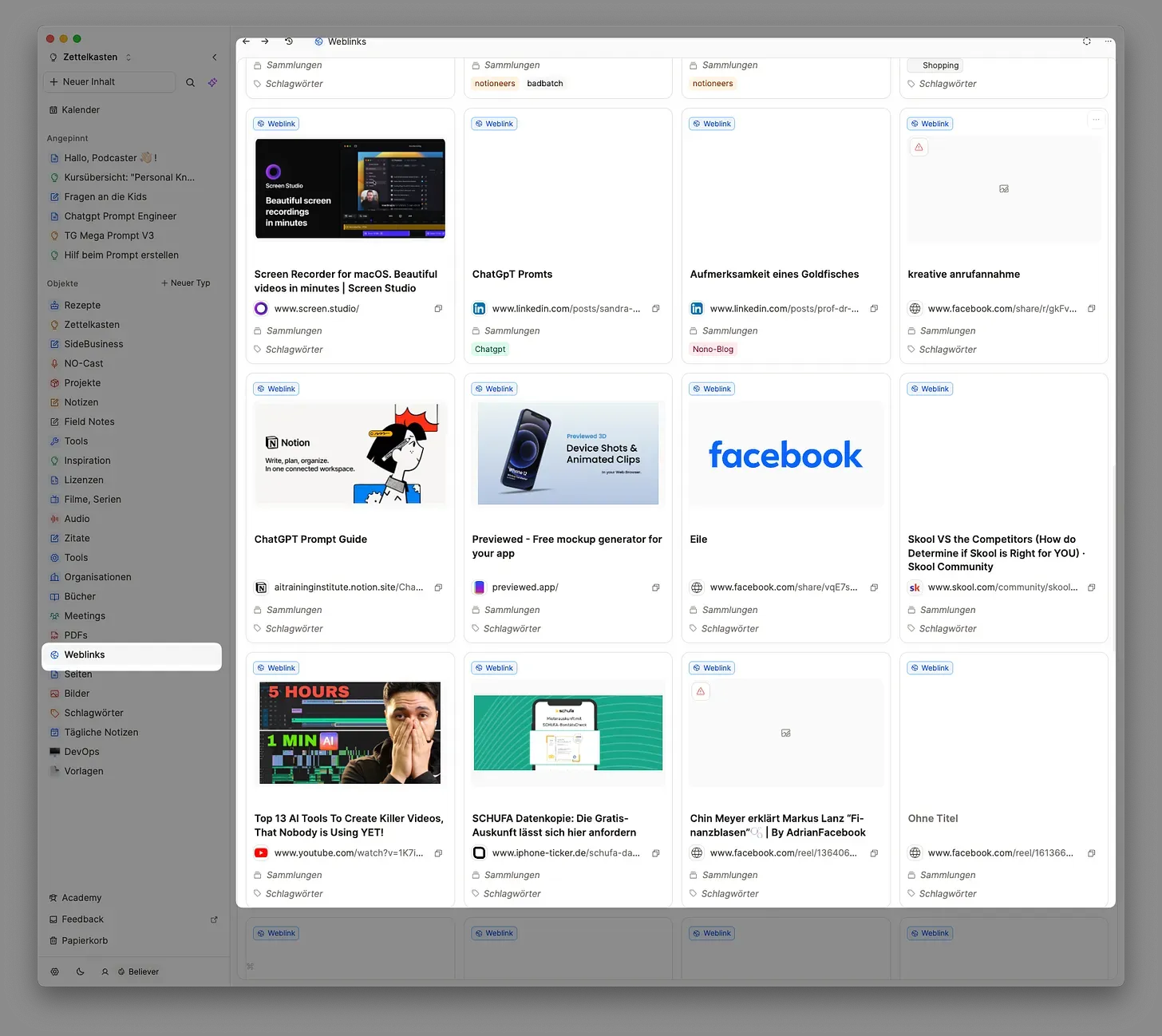

Das Gleiche gilt für Personen, Kunden, Artikel, Meetings, Ideen. Alles kann ein Objekt sein. Alles lässt sich miteinander verbinden. Und mit Abfragen – den sogenannten Queries – kann ich mir jederzeit anzeigen lassen, wie Objekte zusammenhängen. Zum Beispiel: „Zeig mir alle Artikel, in denen ich etwas über dieses Buch geschrieben habe.“

(Platz für Bild: Mockup oder Screenshot eines Buch-Objekts in Capacities)

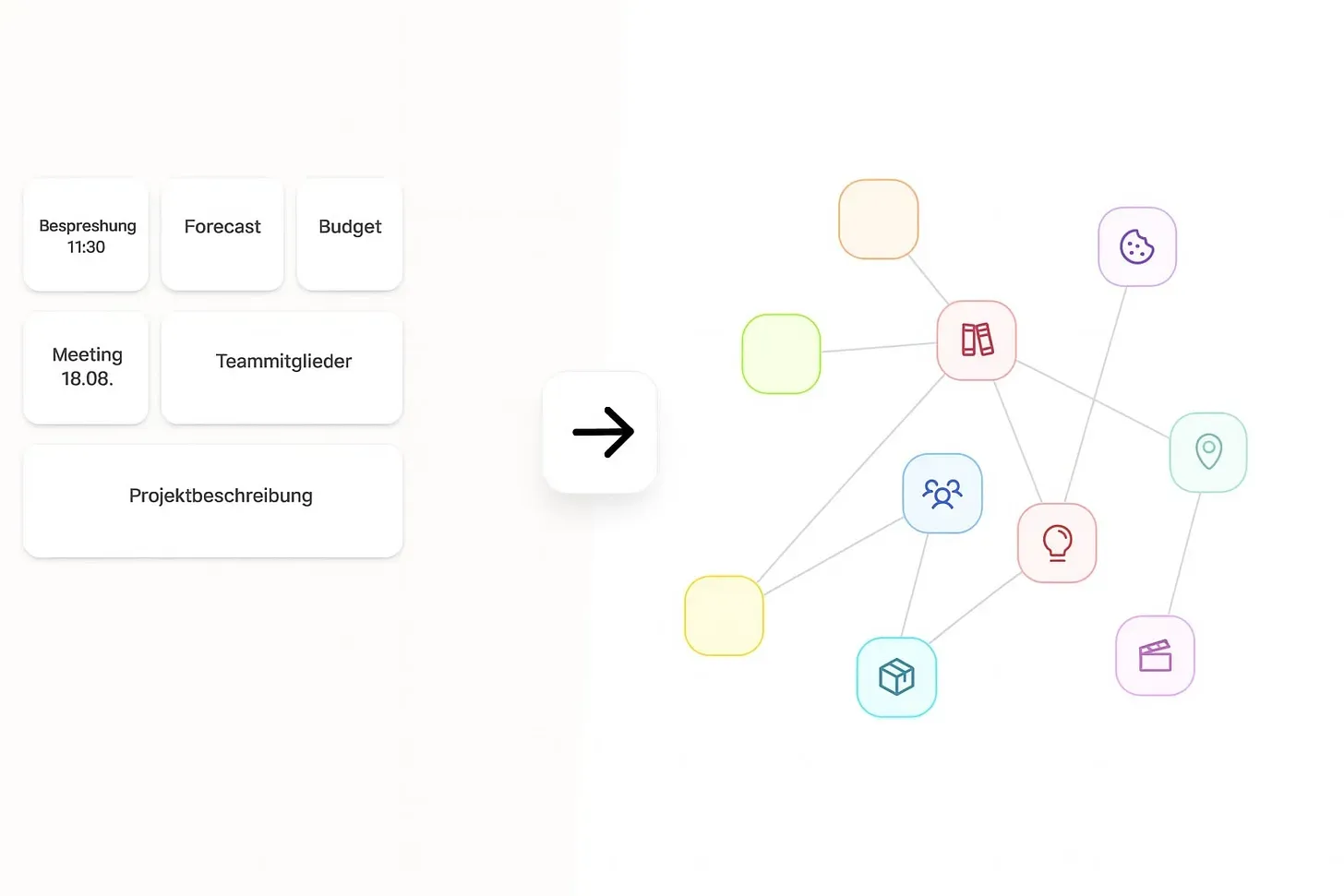

Bottom-up statt Top-down

Die eigentliche Magie liegt aber nicht im einzelnen Objekt, sondern im Prinzip dahinter: Bottom-up statt Top-down.

Die meisten Tools funktionieren nach der Logik: Zuerst baust du eine Struktur. Du legst Ordner an, Projekte, Kategorien. Und erst dann packst du Inhalte hinein. Das ist Top-down.

Das Problem: So denken wir Menschen nicht. Ideen kommen chaotisch. Heute fällt mir ein, wie ich ein Projekt verbessern könnte. Morgen lese ich etwas, das scheinbar nichts damit zu tun hat – und plötzlich merke ich, es passt perfekt. Mein Wissen wächst organisch, nicht linear.

Capacities erlaubt genau das. Ich erfasse Inhalte ohne sofort zu wissen, wo sie hingehören. Sie werden zu Objekten. Und die Struktur ergibt sich nach und nach, durch die Verknüpfungen, die ich herstelle.

Das fühlt sich an, als würde mein System mit mir mitwachsen. Ich zwinge meine Gedanken nicht in Schubladen – ich baue ein Netzwerk, das offen bleibt.

Hier siehst du eine Übersicht meiner bestehenden Objekte:

Mein erster Aha-Moment

Ich erinnere mich noch genau an meinen ersten „Aha-Moment“ mit Capacities. Ich hatte ein Kundenprojekt, für das ich Ideen gesammelt habe. Parallel habe ich ein Buch gelesen, das überraschend gut zum Thema passte. Also habe ich ein Buch-Objekt angelegt und mit dem Projekt verknüpft.

Später hatte ich ein Gespräch mit dem Kunden, bei dem genau diese Ideen relevant wurden. Meine Gesprächsnotizen habe ich beim Kunden-Objekt abgelegt – und plötzlich waren sie automatisch auch im Projekt-Kontext sichtbar. Ich musste nicht lange suchen, nicht überlegen, wo ich das Gespräch abspeichere. Die Verbindung war schon da.

Das war der Moment, in dem ich gemerkt habe:

Hier entsteht wirklich ein Netzwerk aus meinem Wissen. Nicht theoretisch, nicht in einer Grafik, sondern ganz praktisch im Alltag.

Konkrete Usecases aus meinem Alltag

Heute nutze ich Capacities für ganz unterschiedliche Dinge und genau darin liegt für mich die Stärke.

Content-Workflow

Wenn ich eine Artikelidee habe, wird sie ein Objekt. Oft hängt sie an einem Buch, das ich gelesen habe, oder an einem Gespräch, das ich geführt habe. Sobald ich beginne, die Idee auszuarbeiten, verknüpfe ich die relevanten Objekte. Am Ende habe ich nicht nur einen fertigen Artikel, sondern auch die komplette Spur: Wo kam die Idee her? Welche Quellen haben sie inspiriert?

Kundenprojekte

Jeder Kunde ist ein Objekt. Dort sammle ich Meetings, Dokumente, Ideen. Gleichzeitig sind diese Elemente mit Projekten verknüpft. So sehe ich sofort, welche Themen ein Kunde mehrfach angesprochen hat, welche Quellen wir gemeinsam genutzt haben oder welche offenen Fragen es noch gibt.

Bücher, eBooks, Videos und Lernen

Ich lese viel Online und mache mir Notizen. Jedes Buch, oder Video ist ein Objekt, jede Notiz daran verknüpft. Wenn ich Monate später einen Artikel schreibe, finde ich die relevanten Stellen sofort wieder. Ich muss nicht überlegen: „Wo habe ich das nochmal notiert?“ – es ist einfach da.

Das CapLab selbst

Auch das CapLab hat Objekte. Ideen für neue Module, Feedback von Mitgliedern, Ressourcen, die wir teilen. Alles ist verknüpft, sodass ich jederzeit sehe: Wie hat sich eine Idee entwickelt? Wo kam sie her? Was hat sie beeinflusst?

Der Vergleich mit Notion und Obsidian

Ich weiß, viele von euch arbeiten mit anderen Tools, wie z.B. Notion oder Obsidian. Deshalb will ich kurz erklären, warum ich mich trotz guter Erfahrungen dort letztlich für Capacities entschieden habe.

Notion

Notion ist extrem flexibel. Du kannst fast alles bauen: Datenbanken, Seiten, Templates. Aber genau das ist das Problem: Du musst es auch bauen. Es ist wie Lego ohne Anleitung. Großartig, wenn du Architektur liebst. Anstrengend, wenn du einfach arbeiten willst. Ich habe gemerkt, dass ich mehr Zeit damit verbringe, Systeme zu entwerfen, als Inhalte zu pflegen. Ich habe mir in mühevoller Kleinarbeit ein ganzes Dashboard fü mein Leben gebaut, und nutze es doch nicht:

Obsidian

Obsidian hat mich mit seiner Einfachheit begeistert. Markdown-Dateien, lokal gespeichert, alles verlinkbar. Aber sehr schnell stößt man auf Grenzen. Ohne Plugins ist es fast zu rudimentär. Mit Plugins wird es sehr komplex, und jeder baut sich sein eigenes Frankenstein-System. Am Ende hatte ich eher eine Bastelbox als ein funktionierendes Wissensnetz.

Capacities

Capacities hat für mich die Balance getroffen:

- Weniger Basteln, mehr Nutzen.

- Eine klare Philosophie (Objekte, Bottom-up Prinziü).

- Flexibel genug, um mein System zu gestalten – aber nicht so offen, dass ich mich verliere.

Und das ist der Grund, warum Capacities für mich das Fundament ist

Die Ordner-Polizei 🙃

Natürlich erwische ich mich manchmal noch dabei, wie die „Ordner-Polizei“ in meinem Kopf Alarm schlägt: „Das gehört doch in einen festen Ordner! Das kannst du doch nicht einfach verknüpfen!“ Früher habe ich nachgegeben und versucht, alles ordentlich zu sortieren. Heute grinse ich, wenn diese Stimme auftaucht. Denn ich weiß: In einem Netzwerk muss ich nicht sortieren, ich muss nur verbinden.

Das nimmt unheimlich viel Druck raus. Ich verschwende keine Energie mehr damit, Strukturen zu erzwingen, die morgen schon nicht mehr passen. Ich vertraue darauf, dass die Verknüpfungen reichen. Und bisher hatte die Ordner-Polizei noch nie recht.

Mein Fazit aus der Praxis

Capacities ist für mich mehr als ein Notiz-Tool. Es ist mein Projekt-Cockpit. Ich sehe, was erledigt werden muss, welche Entscheidungen gefallen sind, welche Personen involviert sind. Und ich verliere nie den Überblick, weil ich weiß: Alles ist ein Objekt, alles ist verknüpft, und jede Query bringt mir die richtige Sicht zurück.

Gerade als Projektmanager ist das ein unschätzbarer Vorteil. Ich verschwende keine Zeit mehr mit Suchen. Ich verschwende keine Energie mehr mit Sortieren. Stattdessen habe ich ein System, das mit mir arbeitet – nicht gegen mich.

Und genau deshalb habe ich das CapLab auf Capacities aufgebaut. Weil ich überzeugt bin: Das ist nicht nur eine andere Art, Wissen zu organisieren. Es ist eine andere Art, Projekte zu managen. Denn am Ende geht es mir nicht darum, noch ein Tool mehr auszuprobieren. Es geht darum, ein System zu haben, das wirklich mitdenkt und das mich in meinem Alltag entlastet. Genau dafür teile ich mein Wissen im CapLab und ausgewählte Inhalte hier bei den Insights

Cheers, dein André

Werde Teil der CapLab-Beta 🚀

Wir starten das CapLab mit einer kleinen Beta-Gruppe. Wenn du von Anfang an dabei sein und dein eigenes PKM-System mit Capacities aufbauen willst, trag dich hier in die Warteliste ein.

👉 Kostenlos auf Warteliste eintragen